トピックス

財団概要

梅原記念財団は、学問や芸術をとおして、社会に貢献をする一般財団法人として、平成26年、京都に設立されました。

財団の「生みの親」ともいうべき哲学者の梅原猛は、令和の時代を見ることなく、平成31年1月12日、あの世へと旅立ちました。梅原記念財団は、学問や芸術を愛した故人の遺志を偲びつつ、いろいろなかたちで、活動をしていきたいと考えています。

財団事業

梅原猛フォーラム

歴史文化の深層を探求し、人類の未来を展望した梅原哲学の検証と継承を旨に、年に一度、様々な講師を招き公開フォーラム(討論会・座談会)を開催します。

梅原猛人類哲学賞

梅原猛の営為と遺志を次代に継ぎ、人類の未来へ豊かな地平を拓く哲学探求を旨に、学術・芸術領域における画期的な取組みに対し、毎年一名(組)に授賞します。

哲学ハウス若王子

京都東山の自然に抱かれた妙喜山荘(梅原猛旧邸内)にて、「いま、これからの哲学」の探求を旨に、小規模な講演会、セミナー、勉強会などを定期的に開催します。

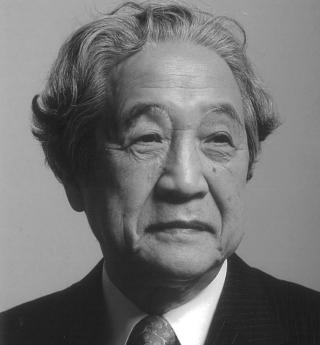

梅原猛

哲学者。1925年宮城県生まれ。京都大学文学部哲学科卒。立命館大学教授、京都市立芸術大学学長を経て、国際日本文化研究センターの創設に尽力し初代所長に。1999年、文化勲章を受章。縄文時代から近代までを視野に収め、文学・歴史・宗教等を包括し日本文化の深層を解明する営為が「梅原日本学」と呼ばれる。著書に『地獄の思想』『隠された十字架―法隆寺論』『水底の歌―柿本人麻呂論』『日本の深層―縄文・蝦夷文化を探る』『世阿弥の神秘』『人類哲学序説』『親鸞「四つの謎」を解く』など。1986年初演のスーパー歌舞伎「ヤマトタケル」はじめ、新たな歌舞伎・能・狂言の戯曲等も手掛け、日本ペンクラブ会長を務めた。2019年逝去。

著作

-

1965

仏像 心とかたち

-

続 仏像 心とかたち

-

1967

美と宗教の発見 創造的日本文化論

-

地獄の思想 日本精神の一系譜

-

1972

歎異抄

-

笑いの構造 感情分析の試み

-

1973

黄泉の王 私見・高松塚

-

水底の歌 柿本人麿論 上

-

水底の歌 柿本人麿論 下

-

1974

さまよえる歌集 赤人の世界

-

1976

塔

-

1977

湖の伝説 画家・三橋節子の愛と死

-

1979

歌の復籍 柿本朝臣人麿歌集論

-

学問のすすめ

-

1980

聖徳太子1 仏教の勝利

-

仏教の思想(上)

-

仏教の思想(下)

-

1981

聖徳太子2 憲法十七条

-

梅原猛著作集8 神々の流竄

-

1982

古事記

-

聖徳太子3 東アジアの嵐の中で

-

1985

聖徳太子4 理想家の孤独

-

1986

ヤマトタケル

-

1987

写楽 仮名の悲劇

-

1988

ギルガメシュ

-

日本冒険1 異界の旅へ

-

日本冒険2 太陽の輪廻

-

1989

日本冒険3 予言者の翼

-

1997

京都発見1 地霊鎮魂

-

オオクニヌシ

-

1998

京都発見2 路地遊行

-

2000

天皇家の〝ふるさと〟日向をゆく

-

脳死は本当に人の死か

-

2001

京都発見3 洛北の夢

-

2002

梅原猛の授業 仏教

-

京都発見4 丹後の鬼・カモの神

-

2003

梅原猛の授業 道徳

-

京都発見5 法然と障壁画

-

京都発見6 「ものがたり」の面影

-

2004

京都発見7 空海と真言密教

-

京都発見8 禅と室町文化

-

2006

梅原猛「神と仏」対論集 第一巻 神仏のかたち

-

梅原猛の授業 仏になろう

-

梅原猛「神と仏」対論集 第二巻 神仏のすみか

-

梅原猛「神と仏」対論集 第三巻 神仏のまねき

-

2007

京都発見9 比叡山と本願寺

-

2008

うつぼ舟Ⅰ 翁と河勝

-

2009

うつぼ舟Ⅱ 観阿弥と正成

-

2010

葬られた王朝 古代出雲の謎を解く

-

うつぼ舟Ⅲ 世阿弥の神秘

-

2012

梅原猛の授業 能を観る

-

2014

親鸞「四つの謎」を解く